Perempuan itu hanya diam menunduk dan menurut saja. Betapa bahagia dan bangganya dia! Tidak mungkin kesempatan seistimewa ini didapatkannya di alam yang sebenarnya. Sangat mustahil, tentu saja.

Lehernya yang lembut dan menggoda itu jadi tampak makin jelas olehnya. Ingin sekali dia melihat wajah cantiknya tapi tak bisa, dia masih membelakanginya, apalagi ekspresinya yang juga membuatnya penasaran setengah mati. Tapi lagi-lagi, di alam mimpi dia memang tidak sepenuhnya hidup.

Setelah ikatannya selesai, perempuan itu berbalik badan kemudian menatap matanya dalam-dalam dengan amat teduh. Dia benar-benar cantik, sungguh. Dadanya seketika seperti gunung berapi yang meletus dengan dahsyatnya meluap-luap mengeluarkan seluruh isinya yang panas dan gawat.

Detak jantungnya tiba-tiba berdenyut begitu deras hingga tak bisa diukur dengan peralatan secanggih atau semodern apa pun dari tempat mana pun. Perempuan itu masih menatapnya. Dia berniat mengatakan sesuatu kepadanya namun lidahnya kelu— kaku—serasa digenggam kuat-kuat oleh telapak tangan raksasa.

Di dunia mimpi seharusnya dia bisa melakukan segala hal apa saja seaneh seabsurd yang dia mau sesuka-sukanya, begitu semestinya. Dia bisa saja menggenggam kedua tangannya yang dan rawan atau mencium bibir merah meronanya atau memeluk tubuhnya yang mungil dan hangat atau melucuti seluruh pakaian yang sedang dikenakannya atau bahkan yang lebih gila dari itu.

Namun kali ini dia tidak bisa dan dia sendiri tidak tahu sebabnya apa. Jangankan begitu, mengatakan kepadanya tentang gejolak yang mengganggu lubuknya saja dia tidak sanggup.

Barangkali terbersit dalam benaknya hingga mulai disadarinya bahwa mimpi adalah tempat suci di mana di sana dia harus tetap menghargai semuanya. Dia mesti menghormati hak-hak seluruh makhluk yang dia lihat, apalagi manusia, meski berada di alam mimpi, lebih- lebih perempuan.

Mau bagaimanapun, mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki prerogatif untuk tidak diganggu atau diusik kenyamanan juga ketenteraman yang ada pada diri mereka. Mungkin begitu pikirnya yang entah keliru entah benar.

Di dunia mimpi sepertinya juga masih memperhitungkan kekeliruan dan kebenaran. Dia juga sangat mengerti bahwa Tuhan-nya Mahateliti sehingga dia tidak berani bersikap semaunya sendiri kendati semata-mata di alam mimpi.

Sebenarnya dia tidak ingin—atau mungkin takut—menyesal karena melewatkan kesempatan sebesar ini tapi mau bagaimana lagi, kali ini malah bibirnya yang tiba-tiba juga ikut menjadi kelu.

Telapak tangan dan lengan yang baru saja digunakannya juga seketika lemas tak bertenaga. Sialan! Dia amat khawatir akan mengulangi kesalahan yang persis seperti dulu, jatuh di lubang yang sama.

Seseorang yang berani menyatakan cinta kepada yang dicintainya memang akan merasa lega terlepas dari apa pun jawaban yang bakal didengarnya. Dia tak perlu lagi memendam

perasaan itu dalam dadanya yang sempit dan gersang. Dia tak perlu lagi menahan gemuruh riuh yang gaduh menggelegar di lubuk hatinya yang paling dalam dan kelam. Dia tak perlu lagi meratapi yang dirasakannya kepada perempuan itu tiap malam.

Namun di sisi lain, dia juga harus berani untuk berdamai dengan dua kemungkinan: disambut lantas bahagia dan merasakan suka cita yang tak terhingga; atau ditolak kemudian menderita bersama duka lara yang dia sendiri tak tahu kapan berakhirnya.

Dulu dia tidak sempat mengutarakan cintanya karena sepenuhnya belum sanggup apabila yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua, dia sungguh sangat-sangat tidak siap dan tidak mungkin bisa menerima itu.

Tapi yang dicintainya tetaplah seorang manusia pada umumnya yang mempunyai kehendak untuk menolak. Ia bukan Tuhan yang senantiasa menerima bingkisan cinta dari hamba-Nya yang kecil, entah sekotor bahkan seburuk apa pun bingkisan itu.

Akhirnya dimantapkannya hatinya agar menjadi sebenar-benarnya pria—meski hanya dalam mimpi belaka—dan dipaksanya bibirnya untuk mengatakan perasaan yang telah lama disembunyikannya kepada perempuan itu.

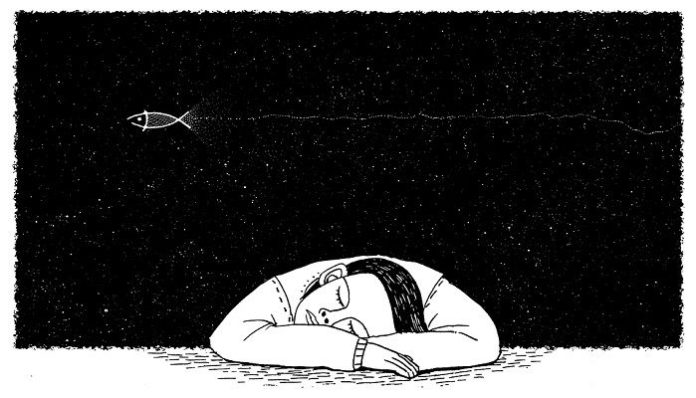

Dia mengambil napas panjang dengan dada yang masih berdegup gugup tak beraturan dengan aliran darah yang mengalir cepat dalam pembuluhnya namun tiba-tiba dia terbangun sebab terdengar samar olehnya suara azan yang sayup-sayup. Kamarnya memang terletak tidak jauh dari musala, hanya sekitar tiga menit jika ditempuh dengan berjalan kaki.

Pikirannya lantas tak karu-karuan karena muncul pertanyaan-pertanyaan yang rupanya itu-itu juga. Mengapa tak segera diucapkannya rasa sayangnya kepada perempuan itu meski sebatas di alam mimpi? Mengapa meski sudah sejak lama sekali, dia tidak pernah berubah dari pria pengecut menjelma laki-laki yang lebih berani walau di dunia yang tak sepenuhnya ada?

Mengapa bibir dan anggota tubuhnya yang lain selalu tiba-tiba tidak menurut perintah dan kehendaknya ketika berada di hadapan perempuan yang disayanginya kendati di alam yang tak sadar? Mengapa dia tidak nekat meski hanya sesaat agar bisa diutarakannya apa-apa yang mengganjal di hati dan pikirannya? Mengapa begini begini begini? Mengapa…? Kenapa…? Dia hanya bertanya, selalu bertanya, menyesali hal-hal bodoh dan ceroboh yang dilakukannya.

Lantunan azan yang didengarnya, yang telah memisahkannya dengan mimpi itu entah sengaja atau tidak, sepertinya sudah habis—barangkali. Dia tetap menyimaknya meski tidak menjawabnya padahal pernah didengarnya dari ustaznya bahwa barang siapa yang menjawab azan akan mendapatkan sejuta pahala tiap hurufnya.

Kalau satu huruf saja pahalanya sejuta, berapa pahala yang diterimanya jika menjawab azan sampai selesai? Tapi dia tetap hanya mendengar dan menyimak saja—mungkin karena sedang tidak ingin mendapat pahala.

Si muazin sekiranya langsung melanjutkan dengan alunan selawat yang tidak asing di telinganya. Selawat yang agaknya selalu dilagukan sohib sekamarnya waktu dulu di pesantren.

Dia tahu karena masih hafal beberapa potongan kalimat dalam selawat itu. Namun di kepalanya masih saja menyisakan penyesalan yang amat dalam lantaran telanjur melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya meski hanya dalam mimpi.

Tak berselang lama, dia kembali diserang rasa kantuk yang hebat padahal semalam hanya untuk memejamkan mata saja dia begitu kesulitan. Dia lantas kembali terlelap lamat-lamat amat nyenyak amat dalam.

Anehnya—atau mungkin beruntungnya—dia terhanyut pada mimpi yang sama melanjutkan apa yang terjadi di mimpi sebelumnya. Dia masih berada di ruangan yang tidak diketahuinya yang dindingnya dicat serba putih. Tak ada kursi sama sekali. Dilihatnya juga di atas meja, sebingkai foto yang tetap tak dikenalnya itu sebenarnya gambar siapa.

Jam dinding yang ketiga jarumnya berhenti juga masih di sana, tidak berubah sedikit sama sekali. Perempuan itu pun tetap berdiri persis di hadapannya menatap kedua matanya dengan lembut dan tajam namun teduh.

Tuhan memang baik sekali padanya memberikan satu kesempatan lagi untuknya guna mengutarakan apa yang dipendam dalam lubuknya. Tidak mungkin baginya mengulangi kecerobohan yang sama dengan kembali menyia-nyiakan kesempatan—kenikmatan—yang besar nan agung ini.

Kalau masih tetap begitu juga, dia sungguh benar-benar sedungu- dungunya pria di dunia bahkan di akhirat.